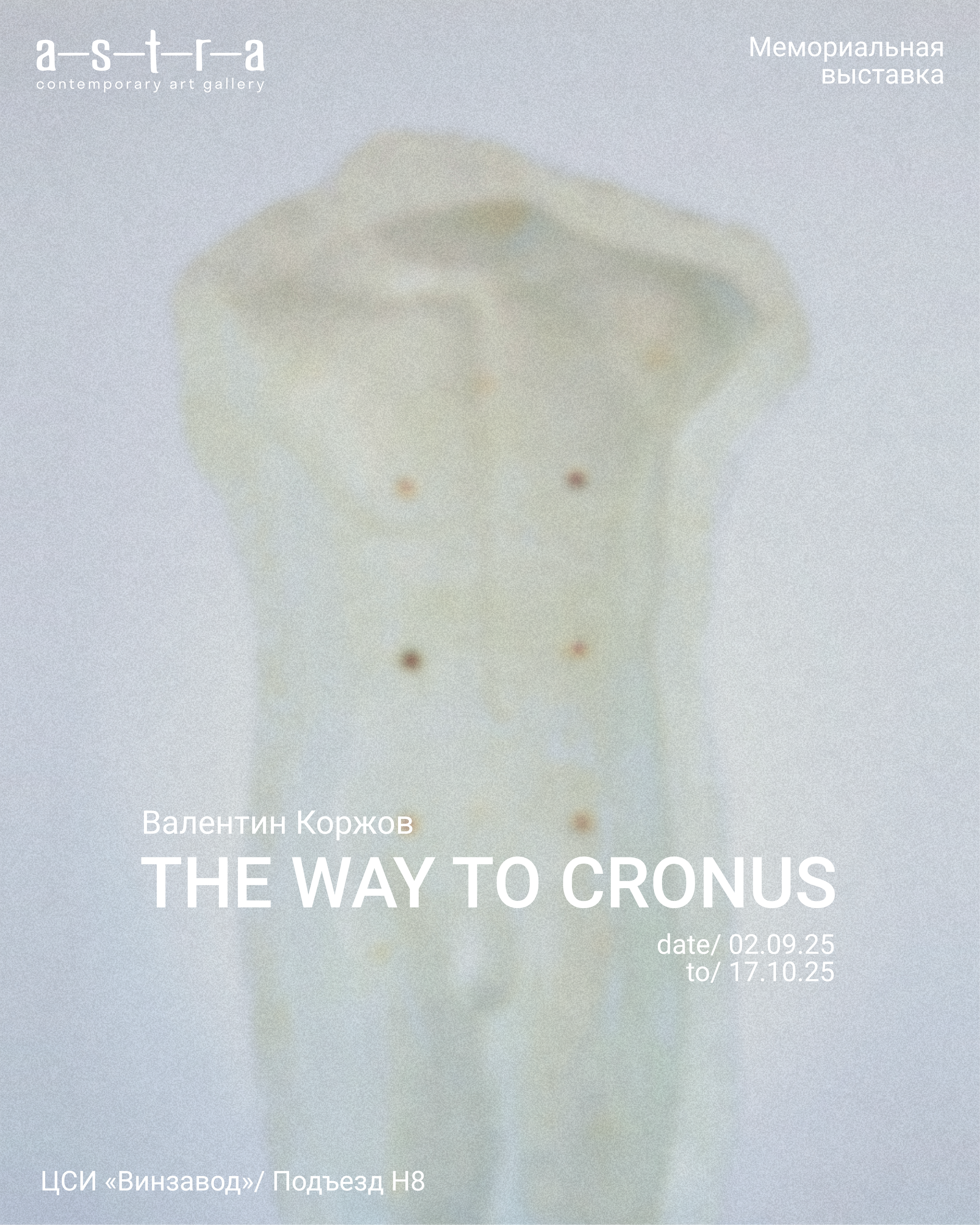

THE WAY TO CRONUS

Мемориальная выставка Валентина Коржова

02.09 - 17.10.2025

ЦСИ «Винзавод», подъезд н8

2 сентября в галерее современного искусства a—s—t—r—a состоится открытие мемориальной выставки Валентина Коржова «THE WAY TO CRONUS», приуроченной к пятидесятилетию художника.

Один из самых полифоничных современных российских художников, трагически ушедший из жизни на взлете карьеры, работал со всем медиальным спектром выразительных средств: от традиционных до цифрового искусства и кодинга. Он хотел звучать и звучал через проекты во многих регистрах одновременно. Слишком быстро двигаясь, чтобы заботиться о стратегиях, в стремительном интуитивном поиске, ведомый идеями и философскими собеседниками прошлого, Коржов создавал разные и внешне далекие друг от друга произведения, но всегда объединенные общей целью - прикоснуться Источника. И через них находил и определял себя: «Рефлексия над созданным произведением и мысли вокруг этого становятся моей действительностью». Он утверждал вслед за Прустом, что произведение создает автора, что оно первично. Его проекты внутренне тяготели к скульптуре, — их тематическое, жанровое, медиальное и пластическое разнообразие подразумевало плотную объектную форму в основании, возможно, воображаемом, или в качестве смыслового центра и точки сборки.

Выставка «THE WAY TO CRONUS» Валентина Коржова в a—s—t—r—a galley помещает имя художника в поле общественного интереса и актуальной искусствоведческой дискуссии, предъявляя его произведения из разных проектов как безупречные и бесспорные примеры переоткрытия художественной ценности.

Валентин Коржов. Краткий свидетель вечности

Текст Александра Евангели, куратора, арт-критика, теоретика современного искусства

Валентин Коржов строил собственную физику образа. Он, казалось, делал работы из материи иной природы: они тяготели к пустоте, манипулировали светом как пластическим материалом, а временем — как потенциально зеркальным, но явно нуждавшемся в полировке. Метод и смысл, а не глянец требовали небесно-гладких поверхностей, внимания к отражениям и фантомам, к полировке и гальванике. Произведение, отражая зрителя и включая его в себя, существовало уже не для взгляда, а через него. Форма порождала поле видимого и оптику поведения. Исследуя действие мысли в этом поле, Валентин Коржов последовательно выстраивал и программировал оптику поведения. В ключевых сериях она проявилась в разных агрегатных состояниях.

Ранний резкий проект «Darwin vs Darwin» населяли гиперреалистические тела — холодные и немного посмертные, как анонимные анти-портреты с конвейера антропотехник. От них веяло анестезией и лаборато-рией. Они были сделаны по правилам спецэффектов и муляжной пластики, но жесткая нейтральность человеческой оболочки без сюжета и психологии обнуляла жанровую правдоподобность. Жест проекта, этически неудобный и замораживающий, соотносил тело не с человеком или его образом, а с экспериментальной площадкой, где короткое замыкание стирало веру, инстинкт, насилие и привычку. Стирание соседствовало с театральными и музейными контекстами: на стыке сценографии и натуралистической лаборатории Валентин Коржов измерял скорость распада гуманистических подписей к телу — «личности», «души», «достоинства». Это был не цинизм, а холодная честность материала: что останется, если убрать слова? Ответ пугающе ясен. Записи к проекту фиксировали именно эти интенции, усиленные технологией FX-реализма: антропоморфные двойники впечатляли правдивой буквальностью, чтобы затем обнажить ее пустоту. В качестве идеальных исполнителей они инсценировали сюжеты из Ветхого завета и истории искусств — пустотных паттернов пост-истории, то есть современности, не способной к производству продуктивной универсальной утопии.

Валентин Коржов радикально изменил тональность — от анатомии к космологии — в проекте «Being and Time». На снимках глубокого космоса с телескопа Хаббл он выделял в туманностях и скоплениях контуры и траектории, переводил их в формы и отливал в объем, полируя затем до состояния зеркала. В ранних экспозициях он размещал объекты пустых заснеженных пространствах, чтобы проявить формы, взятые из космической пустоты, фоном «ничто». Это был точный реэнактмент хайдеггеровской сцены, когда «ничто» высвечивает бытие и раскрывает «форму как форму». Он представлял двунаправленные «каналы между вечностью и временем», в которых бесконечное и мгновенное переходили друг в друга, так он осознавал свои работы. Экспликации и комментарии к проектам звучали у него как онтологические стейтменты, но несомненным был живой вайб инспирации философией, интенсивность и эстетические режимы междисциплинарных обменов. Эти режимы можно было почувствовать на выставке в Фонде «Екатерина» — низкий свет, блестящие поверхности, темнота как активный участник композиции. Важно, что объекты и их чистые формы — это не модернистские абстракции и формализмы, но конденсаты времени, что объясняет настойчивость художника в перфекционистском стремлении к отражательному абсолюту, интерес к белому как «нулевому цвету», гальванике и электрическому блеску космической эмали, словно снятой со снимков NASA.

Но и гревшую его космологию Валентин Коржов отложил в ковидном 2020-м ради микрофизики роста в проекте «Anizotropia». Анизотропия, стоит пояснить, это свойство материи, неоднородность ее свойств в разных направлениях. Валентин строил скульптуры из связок, разномасштабных напряжений, узлов роста, отчего они казались одновременно хрупкими и несгибаемыми. Парадоксальной была и конструктивная логика: жесткие стержни образовывали мягкие траектории, металлический скелет вел себя как живая ткань и анатомия без организма. От великой формы художник шагнул к условиям формообразования: предъявил сам алгоритм. Это как оказаться в лаборатории кристаллографии, где закон не описывают, а ставят. Много говорили о междисциплинарности — все онлайн. Галерея фиксировала серийную логику «Anizotropia». Художник, кураторы, критики обсуждали связку искусства, философии и науки, подразумевая в качестве эмблематичного образца его онлайн-проект, созданный Коржовым в коллаборации с технопартнерами, а физически — в Амстердаме из бетона и нержавеющей стали.

Он снова сделал шаг в сторону от обещанного названием «Archetype» юнгианского глубинного слоя — не иллюстрировал архетипы, а проверял, можно ли превратить их в чистые операторы формы. Он работал с образами пра-фигур — условным телом, семенем, зрением, зияниями — но без мифологического театра. Объекты существовали на до-повествовательном уровне как ключи к запиранию и отпиранию восприятия. Это и был предсознательный архетип до языка — древний первичный архэ, разбивавший чувство формы. «Archetype» одушевлял сам ток изображения, убирая из истории тела, тогда как «Darwin vs Darwin» лишал тело историй. В комментариях художник возвращался к этому исходному слою — к «первичной интенсивности» взгляда, который еще не застыл в сюжет.

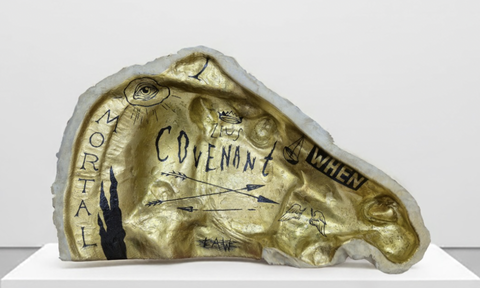

В проекте «Breakfast at Cronus» появилось время как хищник. Кронос проглатывал своих детей, но художник изменил регистр мифа: завтрак бога распадался на фрагменты и мгновения, на снэки времени — яркие, липкие, пластичные. В формах поп-барокко со следами фабричной резины, китча и сладкой химии «время-пожиратель» разворачивало перед нами аккуратную анатомию потребления, воспроизводя наши режимы внимания: мы как бы перекусываем время вместо его проживания. Экспликации и описания работ дополняли проект еще одной идеей: время капитализируется, его можно разрезать на порции, упаковать, пускать в оборот. Это была критика без лозунга: форма сама делала свою работу.

В проекте «Via Sacra» художник назначил сакральной траекторию, но не иконографию или сюжет. Он исследовал способность материальной формы определять режимы хождения — внимательного, огибающего, задерживающего; и исследовал само прохождение, переход и почтительную дистанцию между зрителем и вещью: не интерактив, но ритуальное удаление, с которого хорошо заметен ответ формы. Он выстроил строгую экспозиционную экономику: белизна, контраст, дисциплина света, — это современная литургия пространства, сакрализованного этикой посещения, но без религиозной доктрины. Медиа фиксировали факт и общий контур проекта, и его экспонирование в европейском контексте, что объясняло смещение интонации — от лаборатории и космологии к топологии, к искусству как практике маршрутов.

Валентин Коржов методично распутывал три узла современного образа:

- Узел тела. В «Darwin vs Darwin» он показал, что тело — это инфраструктура верований и страха, а не их заложник. Когда . эта инфраструктура обесточена, открывается возможность смотреть без метафор — и это страшно. Эта безжалостная процедура сближала проект с критическим реализмом широчайшего спектра спецэффектов — от музейной анатомии до визуализации постчеловеческого в кино.

- Узел формы. В «Being and Time» и «Archetype» он демонстрировал форму как событие между ничто и вещью, а не просто видимую поверхность. Поэтому логика экспонирования отталкивалась от Хайдеггера: пустота становилась активным инструментом п[р]оявления формы. Его тексты, комментарии и интервью к проектам прямо артикулировали эту онтологическую настройку.

- Узел роста. В «Anizotropia» форма впервые осознавалась как функция среды: не что выросло, а как растет — так видят ее кристаллографы. Поэтому важны не мотивы, а связи и векторы. Этот разворот от иконографии к механике изображаемого был редким и точным жестом в современном российском искусстве.

Техника как философия. У Валентина Коржова техника никогда не обслуживала идею, она и была идеей. FX-пластика и гиперреализм в «Darwin vs Darwin» были не эстетикой шока, а этикой точности: когда зрение перестает различать «как сделано», всплывает вопрос «зачем сделано». В «Being and Time» полировка и гальваника выравнивали время: блеск отражал зал и зрителя, присваивал его и заставлял управлять событием. В «Anizotropia» вязь и сварка стальных элементов строили физику хрупкого равновесия, собирая на глазах диаграмму сил. В «Breakfast at Cronus» смешанная техника подмигивала рекламной пластике и индустрии упаковки: в этой sculpture as display сливались экспонирование и производство, поскольку сама форма была поглощением времени.

Контексты. Валентин Коржов двигался по границе пересечения русского авангарда с поздней онтологией, где чистые формы Родченко и супрематическая пустота встречаются с пост-хайдеггеровским вниманием к «ничто» и посткосмистской чуткостью к масштабу. В текстах и интервью он говорил об интересе к вневременному, и подразумевал не эстетику космоса, а практическую метафизику. Он жил в медиа-эпохе и создавал онлайн-выставки с 3D-визуализацией и в городских инсталляциях встраивал большие экраны в инфраструктуру парка. Во всех медиа он вел себя как аскет: экономил жесты, сохранял паузы, требовал дисциплины взгляда.

Почему он важен. Современное искусство перегружено «позициями» и «историями». Валентин Коржов отсекал нарратив до кости и оставлял зрителю практику — смотреть, обходить, выдерживать паузу, настраиваться на резонансы с произведением. Его работы — это режимы восприятия, а не ребусы посланий. Он неизменно следовал собственным высоким стандартам формы и дисциплины — без попсовой психологии и эффектных фокусов, и как лучшие современные художники, занимался настройками, а не вещами. Где-то было радикально холодно, где-то опасно красиво, но всегда предельно честно к собственным основаниям.

О риске. Легко прятаться за философский словарь. Валентин Коржов этого не делал. В текстах и публичных высказываниях он отстаивал простые требования: сосредоточение, взгляд, работа интереса. Поэтому его скульптуры не становились комментариями к философии — они сами производили философскую ситуацию. На снегу, в темной зале, в зеркальном блике, в хрусте анизотропной связки его форма искала не объяснения, а выдержки. Редкое и трудное удовольствие.

Коржов Валентин

1975 - 2022

Валентин Коржов - художник, ориентированный на идею пространства. Его воображение захватила идея пустоты Хайдеггера.

1975 — 2022

Член Московского Союза Художников, отдела скульптуры.

- 1998 — Окончил МПГУ, художественно-графический факультет

- 1996-2002 — Работал в творческой мастерской скульптура В.В. Сидоренко

- 2011 — Член секции скульптуры Московского союза художников и Объединения московских скульпторов

- 2018 — Входит в топ-100 русских художников, по версии «InArt»

- 2020 — Финалист XIV Международной премии «Arte Laguna»

Скульптурную практику Валентина Коржова можно охарактеризовать как абсолютную пространственность, устремленную к динамической эстетике пространства. Под влиянием феноменологии Хайдеггера и его необычной концепции ничтожности как фундаментальной основы существования, Коржов помещал свои скульптурные интервенции - загадочные нарративы о материи и самости - в онтологическую точку ноль, в пустоты. Через противопоставление зловещих скульптурных композиций и физических пустот бесплодных полей и пустых поверхностей возникает третье пространство неограниченной пространственности.

Коржов родился в Москве, получил образование по скульптуре в художественной академии и начал свою профессиональную карьеру в мастерской скульптора-мастера Виктора Сидоренко. В его работах неоклассические изображения тела сливаются с постмодернистскими идеями о материальности, происхождении и реликвиях, создавая объекты, которые одновременно и присутствуют, и являются симулякрами археологических обломков из неопределенных, отдаленных времен, будь то в прошлом или будущем. В многодисциплинарных инсталляциях, которые манипулируют пространственностью как медиумом, художник занимался созданием иммерсивных опытов, черпающих вдохновение не только из ресурсов искусства, но и из современной философии и науки.

Темпоральность в работах Коржова смещена; он читает палимпсест цивилизации как сложный гобелен из переплетенных текстов, образов и архетипов, уходя от историцизма скульптуры к изначальному мифографическому пространству, которое охватывает и отдаленное будущее. В его пространственных конструкциях различные темпоральности сливаются, открывая новые пути для интерпретации истории образов через текст, теорию, визуальную культуру и сенсорное восприятие. Как практик, основанный на исследованиях, художник был постоянно вовлечен в диалоги с мыслителями прошлого и настоящего, уникальным образом пересказывая дискурс современной культуры.

В практике художника сложно выделить одно направление - каждая из его работ является сочетанием скульптуры и художественной композиции, расставленной с театральной точностью и запечатлённой на фотообъектив. Коржов превращает каждый свой проект в масштабную коллаборацию с участием признанных международных фотографов, кинорежиссёров, актёров и профессиональных техников. Конечный результат для зрителя являет собой многоплановые инсталляции с эффектом глубокого погружения, с сочетанием кульптуры, видео и фотоискусства.

Валентин Коржов был членом секции скульптуры Московского союза художников, его персональные выставки проходили в Фонде культуры «Екатерина», Государственном Музее им. Дарвина, Центре Современного Искусства «Винзавод», Воронежской Академии Искусств и других. Экспозиция «Археология Памяти» демонстрировалась в качестве параллельной программы в ходе V Международного Московского Биеннале Современного Искусства. В 2018 году проект «BEING & TIME» вошел в состав основных проектов VIII Ташкентской Международной Биеннале современного искусства, а в 2020 году Валентин стал финалистом XIV Международной Премии Arte Laguna и в марте представил свою инсталляцию «THE BRAIN THAT PASSED AWAY» в Венеции.

Коржов жил и работал в Москве. Трагически погиб в 2022 году в результате автомобильной аварии.

О ПРОЕКТЕ «DARVIN VS DARVIN»:

Проект «Darwin vs Darwin» – оригинальная попытка синхронизировать законы биологического и духовного развития человека. Фантастический мультимедийный проект Валентина не просто сталкивает между собой начало и финал эволюции всего живого, но и заставляет прожить эту драму как мгновенную эволюцию сознания, зрения, самого искусства. В рамках проекта были созданы гиперреалистичные анималистические и человекоподобные скульптурные объекты из силикона, выполненных в FX технике, что производит впечатление абсолютной достоверности происходящего, а также произведения фото- и видеоискусства.

О ПРОЕКТЕ «BREAKFAST AT CRONUS»:

Проект «Breakfast at Cronus», сосредоточенный на основополагающих нарративах Древней Греции, рассматривает античный миф о Кроносе – прародителе времени – и ряде других архетипических персонажах, чтобы раскрыть расширенную основу реальности; видимость, заключённую в чистой действительности. Коржов отталкивается от хайдеггеровского понятия поэзиса – акта создания или творения, тождественного метафизике и поэзии, а также непосредственной данности материального мира, готового к преобразованию нами. Это открытие ведет к истине или сущности, лежащей в основе нашего технологического воображения и помогающей чему-то возникнуть.

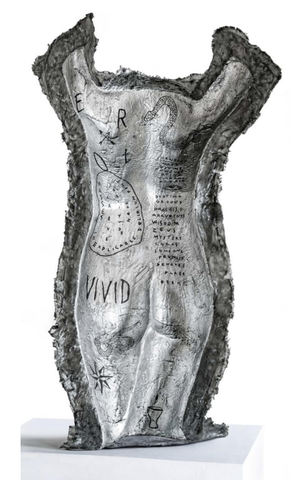

О ПРОЕКТЕ «VIA SACRA» и «THUS SPOKE HEAVEN»:

Если в ранних его проектах подчеркивается животное начало человеческой сущности (Darwin vs Darwin), то со временем в работах все больше отражается начало духовное. Валентин очень долго искал, нащупывал путь, позволяющий изобразить чувства, эмоции, тонкие, неосязаемые в скульптуре материи и при этом уйти от прямого цитирования. И если в первых проектах для художника характерна прямолинейность высказываний, то в последних работах он пришел к компромиссу иносказательности и фигуративности. Он берет слепки с греческих статуй как форму для отлива скульптуры и использует эту форму как ячейку, ракушку — она символизирует наше тело. Это сосуд для нематериального содержимого — того, что ведет нас к сверхчеловеку (по Ницше), — души.

О ПРОЕКТЕ «BEING AND TIME»:

Проект «Бытие и Время» представлял варианты земного воплощения геометрии космических тел. В качестве прототипа для своих произведений Валентин использует фотоснимки скоплений галактик, туманностей и астероидных поясов. Для моделирования объектов художником был разработан специальный метод соединения точек источников света на фотографиях космоса. Работы словно «космические слепки», в которых едва можно угадать рукотворность, повествуют зрителю о формах бытования в Галактике. Коржов материализует в объектах космические пустоты. Манифестируя первичность «идеального закона» бытия над временем, он даёт предметное представление о связи цивилизации с космосом. Творчество художника апеллирует к архаическим знаниям о Вселенной. Тогда представление об «объёме жизни» зависело от воображения. Такой подход может быть актуален и в наши дни как опыт познания бытия и времени.

О ПРОЕКТЕ «ANIZOTROPIA»:

Проект ANIZOTROPIA, состоящий из скульптур и объектов, исследует тему пространства и формы в контексте небытия как наследие метафизики формы Хайдеггера. Само название проекта связано с представлением древних греков об уникальной, невидимой и непредсказуемой траектории роста различных объектов в природе. Этот термин широко используется в физике твердого тела, химии и кристаллографии для определения зависимости характеристик объекта от его анизотропного состояния. Если сказать проще: материал считается изотропным, когда его свойства во всех направлениях одинаковые. Если же с изменением направления свойства материала изменяются, материал считается анизотропным. Точно так же скульптура из металлических труб и предметов повседневного обихода в процессе творчества принимает внутреннюю непредсказуемую форму, а конечный результат неизвестен до последнего момента. Следуя внутренней естественной логике художника, реди-мейды, использованные в инсталляциях, теряют свою четкость и функциональность, превращаясь в чистую форму.

ИЗБРАННЫЕ ВЫСТАВКИ И ПРОЕКТЫ:

- 2025 — Ярмарка |catalog| ноябрь, a—s—t—r—a галерея, Москва, Россия

- 2025 — Cosmoscow, a—s—t—r—a gallery, Москва, Россия

- 2025 — The way to Cronus, галерея a—s—t—r—a, Москва

- 2023 — Darwin vs Darwin. Zimova Art Buro, Москва

- 2022 — Breakfast at Cronus. Nadya Kotova Gallery, Антверпен, Бельгия

- 2021 — Observer of Immense Space. Public Art. Зарядье, Москва

- 2020 — Anizotropia. Центр искусств «Artcatch», Нидерланды

- 2020 — Round around. Галерея Gridchinhall, Cube Moscow, Москва

- 2020 — ROUND AROUND Совместно с Олегом Хвостовым, Gridchinhall Moscow, Арт-центр Cube, Москва.

- 2019 — Being and Time. Asia Contemporary Art Show, Gallery Bruno Massa. Гонконг.

- 2019 — Being and Time. Bahrain International Exhibition and Convention Center. Манама, Бахрейн.

- 2019 — Across Borders, Бахрейн

- 2019 — Being and Time, культурный фонд «Екатерина», Москва

- 2018 — Международная Биеннале Современного Искусства, Ташкент

- 2018 — Последний Иов, Фонд Михаила Шемякина, Санкт-Петербург

- 2018 — Flesh And Sky, Галерея 11.12, куратор Аттилия Фаттори Франкини, «Винзавод», Москва

- 2017 — Уроки Естественной Истории, Государственный Музей им. Дарвина, Москва

- 2017 — «Актуальная Россия: игра в классиков», совместно с Государственным центром современного искусства. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева

- 2016 — «Актуальная Россия: среда обитания», Государственный музей современной истории России, Москва

- 2014 — Белый Курган, Академия Искусств, Воронеж

- 2013 — «Археология памяти», Параллельная программа V Московской биеннале современного искусства, куратор Владимир Потапов. «Гоголь-Центр», Москва.

- 2013 — Проект V Московской Биеннале Современного Искусства, Москва

- 2012 — Zeta-потоп, Гоголь-центр, Москва

- 2009 — Серые Экраны, Центральный Дом Художника, Москва

Работы

Коржов Валентин

Untitled #7 из проекта Thus Spoke Heaven, 2020

Стекловолокно, сусальное золото

60 х 110 х 35 см

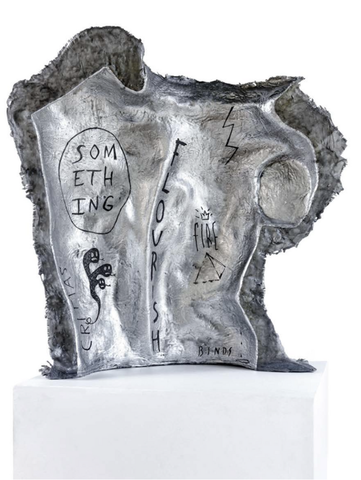

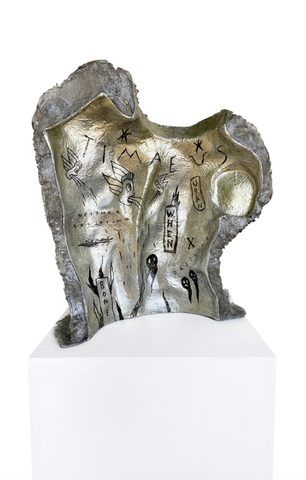

Коржов Валентин

Timaeus из проекта Thus Spoke Heaven, 2021

Стекловолокно, сусальное серебро

71 х 65 х 28 см

Коржов Валентин

Untitled #2 из проекта Thus Spoke Heaven, 2021

Стекловолокно, сусальное серебро

110 х 45 х 75 см