Круги на асфальте

solo show Дарьи Кротовой

ЦСИ «Винзавод», подъезд н8

22.04 — 30.05.2025

22 апреля в галерее современного искусства a—s—t—r—a состоялось открытие персональной выставки Дарьи Кротовой «Круги на асфальте». Экспозиция посвящена городскому пространству, как уникальной структуре, подверженной разрушению, саморазрушению и музеефикации.

На выставке показаны работы, произведенные в мастерских Центра художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2».

"О некотором воспоминании памяти"

Текст Карины Караевой, независимого куратора, кандидата искусствоведения, арт-критика

Всё окружающее движет чувства, бывшее уже не повторится.

Знакомое всплывает в сознании несколько иное, измененное и вызывает соответственно измененные представления вместо тех, которые сопутствовали ему. Тут начинается сон. Мы чувствуем измененные образы, и мы видим соответствующие этим образам - подходящие к ним чувства из старого арсенала: столбики на железных балках, горящие глаза сов, качающиеся головы физкультурников - что кому заблагорассудится, наконец.

Павел Зальцман. Сон. Из дневников

Пространство города – структура уникальная, но подверженная разрушению, саморазрушению, музеефикации. В городе застывает память и различными способами дает о себе знать, расставляя в воспоминании акценты, запятые и междометия. Будто пыль, попавшая в глаза после редкого в городе грузовика, она сразу будоражит воспоминание, связанное с просекой и лесным прозрачным вздыбленным туманом, застывшим между елками в просвете солнечных колонн. Город подвижен не только в своей архитектуре, но также в геометрии случайных объектов, несущих безусловно декоративную функцию, связанную с тем, как, к примеру демонстрируются новые уровни жизни – ни в одном городе мира, кроме, кажется, Москвы, нет известных анималистических скульптур, выполненных из шин грузовиков. Эти изящные городские садовые ( при каждом садике у подъезда ) объекты – почти анимационные персонажи. Они как гофрированные цветы, во время СССР бывшие необходимыми атрибутами любой первомайской демонстрации. Они специально готовились, объединяя все семейство, и, к слову, также определяли социальную принадлежность участника городских шествий – у некоторых была возможность составлять целые букеты из бумаги. Гофрированный, будто плиссированный цветок, как правило был особенного цвета – либо фиолетовый, либо розовый, то есть всегда – полутоновый. Он не спорил с городским пространством, а лишь трепетно поддерживал палитру домов и сооружений. Он будто стилизовал убранство города, типографский акцент вывесок «Молоко», словно вторил приглушенности, тихости пространства. Гофрированный объект, гармошка, плисе, в эпоху тотальной индустриализации поддерживается гофротрубой, миром наоборот. В фильме «Урок литературы» 1968 года герой оказывается в городском перевернутом пространстве. В самом начале картины мальчик идет мимо новостроек и на секунду переворачивает голову, чтобы посмотреть на то, что происходит верх тормашками. После этого повествование превращается через отражение в витрине большого универмага, через разбросанные в городе шланги в фантасмагорию. Эти городские наросты, являются артериями пространства. Без стекла, случайно или нарочно оставленного в арках между домами, пыли, торчащих из асфальта труб, иногда нелепых построек, «лесов», город лишается памяти. Первая ассоциация, приходящая на ум, при виде гофротрубы – артерия, вена, но в пространстве памяти города она транслирует оставленную часть дома – будто выброшенный кирпич (гофротруба почти нарочно того же цвета что основание дома, или разжиженная кровь, она утратила свою яркость и не может соперничать с, например, укрывающими зимние газоны разноцветными опилками, кричащими своим ярким неестественным цветом; возможно, гофротруба тот незаметный оставленный объект, который еще напоминает прошлое, в том числе своим будто сжатым приветом шуховской башне – действительно, если представить прозрачную геометрическую башню в сплющенном виде, она вполне могла бы превратиться в гофротрубу), забытый на время строителем, чтобы немного нарушить идеальный городской пейзаж. Они напоминают и яркие пятна на картинах Сесили Браун, и антропоморфные объекты Джима Ходжеса, растекаясь в городе, спрятанные в земле, конфликтующие и вступающие в диалог с травой, цветами и пылью, покрываясь городской росой и становясь невидимыми, транспарентными, как цветы Люка Тюйманса. Даша Кротова одновременно поэт городских пространств и чуткий исследователь архитектурных помех. Она предлагает окинуть взглядом не новые высотки и футуристические ансамбли, но обратить взор вниз. Однажды, гуляя в Москве, точнее несясь, я на минуту опустила глаза на асфальт и нашла маленького золотого паука. Сложно представить себе это насекомое в городе, но его раздавленность ( буквальная и метафорическая ) стала своеобразной аллегорией утерянной паутины города. Теперь в городе можно заходить практически везде, плакаты «Не прислоняться» потеряли свою актуальность, однако и город будто попрощался с прошлым. Совсем незаметные мимикрирующие в настоящем остатки времени, измененные и скорее громкие, остаются редким напоминанием о другой тихой эпохе. Кротова и пытается об этом сказать как Дзига Вертов, превратив артерии города в пульсирующий монтаж:

Колеса вертелись полным звоном еще?

Когда вдребезги скрипка крикнула

Города, как балерины, на пальцев кончиках.

Сердца и часы бояться тикать,

Десять пальцев протянулись

Молниями.

Стоп! Уродище – конец рейса

Колесом и шеей экран заполнен

В прямоугольнике диагональ

- рельса

Природное в объектах из гофротрубы кроется в претензии Кротовой в создании новой природы. Кажется, лишь в Москве, туманность которой часто сменяется проливным дождем, влажное мгновенье останавливает движение в городе, заливая его до такой степени, что из решеток бьют ручьи, заставляет дождевых червей вылезать на асфальт. Объекты Кротовой напоминают об этих маленьких змеях городского пространства, шепчущих о скоротечности жизни, будоражащих детские и юношеские грезы о путешествиях на дачу, и даже в некотором смысле пугающих своей незащищенностью. Гофротруба – дождевой червь, мумифицированный в своей агонии, и часть рельсы, и исчезнувшие провода трамвая. Гофротруба отражает немыслимые геометрические формулы, провисшие между небом и городом в виде натянутых проводов. Однако Кротова отказывается от создания ансамбля, она настаивает на одиночестве объекта. Выкорчеванный из городского пространства, без взаимодействия с ним он превращается в испорченную амальгаму, где пятна – ноль объект, потерявшийся во времени. По сути, гофротруба создана как камуфляж, она придумана, чтобы скрывать, но при этом ее функция колоссальна, она визуально отягощена, и Кротова усиливает это визуальное преимущество, но только цветовым акцентом – она как будто добавляет тон в «кирпичность» трубы, но и ее исключение из городского пейзажа не только следует простому способы перемещения, но скорее обогащает геометрию пространства; этот предмет превращается в гибкую, подвижную память. Он – кровеносный внутренний сосуд и внешняя трубка, обеспечивающая дыхание. Он – демонстрация растерянного цвета старых домов, несущих только внутреннюю память, внешне же превращенный в симулякр, с замененными дверьми, окнами, и утраченной плиткой. Он отбивает ритм памяти природы, воплощенной в новом материале, он – остаток небесной лестницы, забытой в городе, как случайно найденное в газоне стеклышко, когда-то служившее рамой и амальгамой «секретика» из цветов – цветы проросли или окончательно превратились в городской гербарий, а отражение осталось. Копайся в земле, вернись к ней – призыв Кротовой, в котором нет пафоса демонстрационных лозунгов, или агитаций к участию в субботниках, но скрыта грусть о том, что город теряет свое пыльное очарование. Однако путешествие продолжается, оно спрятано в утренних прогулках, когда город еще не наполнен индустриальным ветром, но таит в себе закольцованный запах росы. Закольцованный, так как по сути это ощущение нонсенс, невообразимо – практически невозможно найти росу в городском пространстве, но оно пульсирует в голове как память деревни, как внезапно возникший во рту вкус молока. Закольцованные изображения знаки воплощенны в шелкографии. Эти отпечатки похожие на изображения Роберта Смитсона лишь отчасти несут на себе бремя минимализма. Они удивительным образом снова обращаются к состоянию зеркала – постольку поскольку являются отражение во-первых, несуществующих, или достаточно редких изображений в городе, во-вторых, – фигура разорванного круга неизбежно несет на себе бремя рассеченного нуля, то есть сигнализирует о потере времени, и в-третьих, открывает почти космический нарратив – что этот круг, если не абрис спутника. Однако, Кротова не только усиливает интерактивный аспект, но и переводит изображение в знак, круг почти исчезает, растворяется в палитре, одомашнивается, стремится быть незамеченным или провоцирует разглядывание. Фланирование в городе снова предлагает опустить взгляд, возможно, чтобы увидеть отражение солнца, или спектр его лучей, возможно, чтобы продолжить впечатление «увиденного внизу», стать свидетелем абстрактной диаграммы пульса.

Эти размытые пунктиры – запятые, тире, восклицания, междометия – будто речь городского существа. Они вышли из изображений Гады Амер, или графики Трейси Эмин, но лишены эротизма, они – суть поэзии, снова тихой, произнесенной почти шепотом. Замкнутая или разомкнутая структура, не лишенная воображаемого, напоминает и математические объекты Хильмы аф Клинт, и рисунки Он Кавары, но остается намеком на новый язык городского алфавита, который строится тогда, когда зритель/читатель смотрит себе под ноги, пытаясь найти отражение лучей солнца на асфальте. Эта знаковость – невообразимая поэзия закорючек и новых междометий, путешествие в бессознательное. Рисунки-знаки Кротовой выполнены в почти исчезающей, мерцающей манере письма, они невесомы как метафизика воздуха, прозрачные и просвечивающие почти как кинематографическая пленка. Пленка памяти. Снова о памяти – проект Кротовой с перчатками. Оставленные, забытые, выброшенные, впечатанные в топографический атлас города, эти объекты превращаются в одушевленные скульптуры. Стойкость этих скульптур объемна в том смысле, что художник придумывает им названия или имена, поэтизирует их. Новая система сообщения с выброшенными объектами, лингвистическая конструкция повторяет абрис предмета – текст оказывается менее выразителен чем форма – система распознавания скрыта в лирическом означивании: «Жизнь потрепала». Потрепанное, растерянное, забытое бытие, почти как в объектах Косимы фон Бонин, которая, работает с рассечением памяти. Однако Кротова скорее выстраивает ее геометрию, постоянный взгляд вниз на самом деле является образным, метафорическим вглядыванием внутрь себя, в страх, экстаз, очарование, в потаенное воспоминания, в плоть сознания риторического воображения. Теперь репрезентация памяти завершает свое путешествие через поэзию утраты.

Кротова Дарья

Дарья Кротова получила образование психолога и искусствоведа, учась в университетах в России, Америке и Франции. Несколько лет занималась переводами на русский язык французской поэзии и философии (Франсис Понж, Морис Бланшо, Жилль Делез и др. Опубликовано в Москве).

Родилась в Москве в 1971 году.

Дарья Кротова получила образование психолога и искусствоведа, учась в университетах в России, Америке и Франции. Несколько лет занималась переводами на русский язык французской поэзии и философии (Франсис Понж, Морис Бланшо, Жилль Делез и др. Опубликовано в Москве).

Первый взлет художественной карьеры в современном искусстве начался в конце 2000х с выставки «Invasion /Évasion» фонда Марии Байбаковой на Красном Октябре, где были представлены ее первые крупные инсталляции с задействованием керамики, которую художница рассматривает, как универсальный медиум для работ любого формата. С этого периода началось и активное участие в деятельности творческого объединения ВГЛАЗ, основанного Гошей Острецовым, а также с ведущими московскими галереями: галереей Iragui, Крокин галереей, и впоследствии с галереей Heritage.

В своих работах, которые часто представляют собой большеформатные инсталляции in-situ, Дарья работает в различных медиа (керамика, дерево, текстиль, ready made) но, известна своими крупноформатными работами из бумаги, для которых художница изобрела свою собственную уникальную технику. В 2014 и 2016 году ее огромные инсталляции в этой технике демонстрировались в ЦСИ Винзавод, а в 2018 в ЦСИ Фабрика.

С 2008 художественная карьера Дарьи насчитывает участие в более чем 70 выставках в России и зарубежом, из них в том числе 20 персональных, а также регулярное участие в международных ярмарках и биеннале современного искусства (Art Pris, Vienna Conemporary, Tbilissi Art fair, Art Vilnius, Lucca biennale Cartasia etc).

Период с 2014 по 2019 год Дарья посвятила работе в Третьяковской галерее, где помимо преподавания скульптуры, курировала выставки и развивала направление инклюзии в музее.

С 2019 года художница вернулась к активной творческой работе, по-прежнему отдавая предпочтение керамической скульптуре, мульти-медиа инсталляциям и land арту. С 2019 года, много работая на юге Франции, Дарья создает ряд крупных land art проектов, и в том числе инсталляцию «В ожидании возвращения», 2024, посвященную Илье Кабакову.

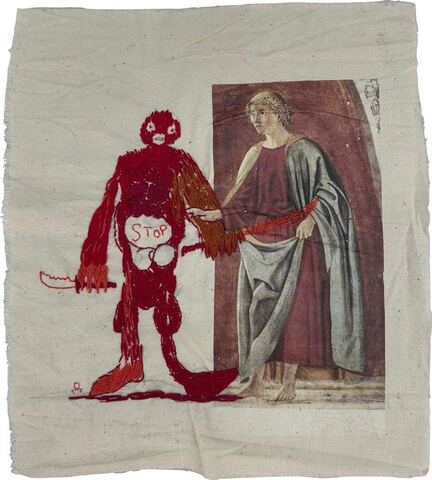

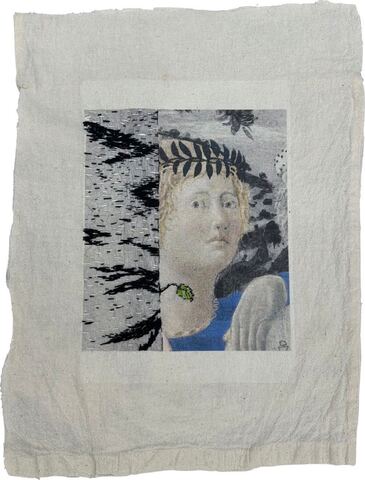

В 2024 году работы Дарьи участвуют в историческом Биеннале Cовременного искусства из керамики в Валорисе. С 2024 года Дарья начала экспериментировать с разными гравюрными техниками, линогравюрой, литографией, шелкографией. Серия «Мемы» (ткань, бумага для переноса изображения, печать, ручная вышивка) была сделана для выставки Ренессанс, куратор Гоша Острецов. Дарья работает с идеей визуальных профанаций, коверканий и наслоений, которым подвергаются образы классической живописи в соцсетях и масмедии.

Серия работ под названием «Круги на асфальте», представленная на одноименной выставке в галерее a—s—t—r—a, выполнена в мастерских Центра художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2».

В 2025 году выставки с участием работ Дарьи Кротовой пройдут в фонде современной скульптуры Villa Datris, музее Chateau Seviere в Марселе, галерее See в Париже, художественном центре Альбатрос в Париже. Планируется сотрудничество с парижской галереей Lazarev и с фондом Yvon Lambert в Авиньоне.